靖国神社創建と国営神社の概要

靖国神社の前身である東京招魂社(とうきょうしょうこんしゃ)は、戊辰戦争(明治新政府軍と旧幕府軍の間で繰り広げられた内戦)で亡くなった官軍兵士の霊を慰めるために、1869年(明治2年)6月29日に明治天皇の命により創建された。これは、国のために命を捧げた人々を国が顕彰するという、新たな国家方針の象徴である。

1879年(明治12年)6月4日に社号が「靖國神社」と改められ別格官幣社となった。

祀られている祭神の数

靖国神社に祀られている祭神は、合計で246万6千余柱にのぼる。この数は、戊辰戦争から大東亜戦争までの戦没者の総数であり、以下のように戦争ごとに内訳がある。

| 戦争名 | 祭神の数 |

| 戊辰戦争 | 約7,750柱 |

| 西南戦争 | 約6,900柱 |

| 日清戦争 | 約1万3,600柱 |

| 日露戦争 | 約8万8,900柱 |

| 第一次世界大戦 | 約4,850柱 |

| 満州事変 | 約1万7,100柱 |

| 支那事変 | 約19万1,250柱 |

| 大東亜戦争(太平洋戦争) | 約213万3,900柱 |

戦犯被告人の柱数(はしらすう)

| 分類 | 柱数 | 備考 |

|---|---|---|

| 戦没者全体 | 246万6千余柱 | 幕末の戊辰戦争から太平洋戦争まで |

| A級戦犯被告人 | 14柱 | 1978年に「昭和殉難者」として合祀 |

| BC級戦犯被告人 | 約1,000柱 | 戦後に処刑された者も含む |

靖国神社の管轄と予算

戦前の靖国神社は、陸軍省と海軍省が共同で管轄し、予算も両省から支出された。戦後、靖国神社は国から分離され、民間の宗教法人となった。そのため、現在は特定の省庁の管轄下にはない。運営費は、主に遺族や崇敬者からの献金、寄付などでまかなわれている。

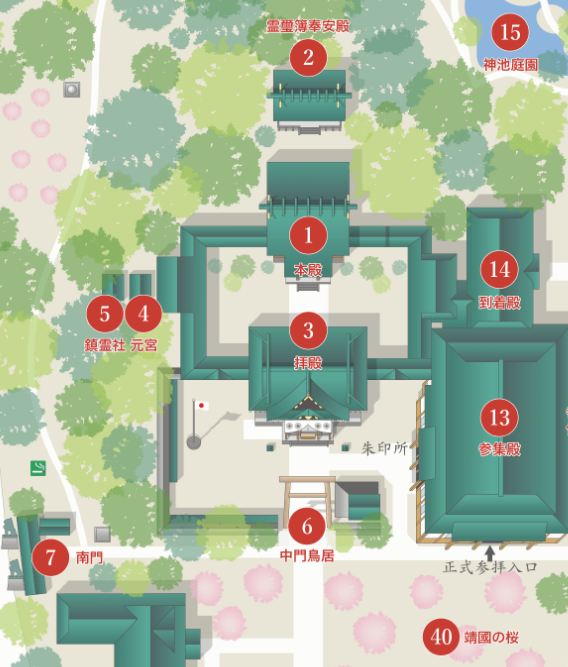

霊璽簿(れいじぼ)

靖国神社での合祀は、戦没者の霊を祭神として祀る行為であり、創建以来継続して行われている。靖国神社では、戦没者の名簿を霊璽簿(れいじぼ)という帳簿に記載し、神社の神域に収めることで、その霊を永遠に祀る。この霊璽簿を納める建物が、本殿の後ろにある霊璽簿奉安殿(れいじぼほうあんでん)である。この建物は、創立百年記念として1972年(昭和47年)に建てられ、この際には昭和天皇より御内帑金(ごないどきん)を賜った。霊璽簿は約2,000冊あり、奉安殿に納められている。

鎮霊社(ちんれいしゃ)

靖国神社の境内の奥には、鎮霊社という小さな社がある。これは、1965年(昭和40年)に創建された。靖国神社本殿に祀られていない全ての戦争犠牲者、日本人だけでなく、外国人も含めた霊を慰めるために創建された、特異な存在である。靖国本殿が「英霊の顕彰」を目的とするのに対し、鎮霊社は「全ての戦争犠牲者の慰霊」を目的としている。一般参拝は原則として不可である。放火事件などを受けて非公開化された。

鎮霊社の参拝者

安倍晋三(当時首相): 2013年12月26日の靖国本殿参拝時に、鎮霊社もともに参拝した。「全ての戦争犠牲者への哀悼」を強調する意図があったとされる。

A級戦犯被告人の合祀

多くの戦没者が合祀されていく中、1978年にA級戦犯被告人が合祀された。

これが、戦後の靖国神社問題の大きなきっかけとなった。

合祀の仕組み

当時の厚生省は、戦没者の調査を行い、「祭神名票」(さいじんめいひょう)という名簿を作成していた。その名簿は靖国神社へ送付され、靖国神社が名簿に基づいて合祀の判断をする。戦犯も、法務死(公的に死亡したと認められた)という扱いとなり、名簿に含まれる。この通知は、遺族の意向とは関係なく行われる。

厚生省 引揚援護局が祭神名票を作成するために使用していた名簿・資料群

| 名簿・資料名 | 内容・目的 | 備考 |

|---|---|---|

| 死亡者連名簿 | 戦没者の氏名・階級・死亡年月日などを記載 | 靖国神社への「祭神名票」の基礎資料となる |

| 軍人軍属死没者原簿 | 陸海軍の戦没者に関する原簿資料 | 功績調査票などと連動していた |

| 戦没者調査票 | 死亡状況・所属部隊・遺族情報など詳細記録 | 合祀判断や遺族援護の根拠資料 |

| 軍人軍属功績調査票 | 勲章・叙位・戦歴などの功績情報 | 顕彰・合祀の判断材料 |

| 復七名簿 | 復員業務に関連する名簿(詳細不明) | 陸軍関係資料として分類されることが多い |

| 引揚者名簿 | 海外からの引揚者の氏名・帰還経路など | 引揚援護局の本来業務に関係する名簿 |

| 死亡公報済者名票綴 | ソ連抑留中に死亡した者の名票 | 外国政府提供資料と照合されることもある |

| 戦時死亡宣告処理済名票綴 | 戦時中に行方不明となり死亡宣告された者の記録 | 法的処理の根拠資料 |

法務死になった経緯

戦犯は、東京裁判などの国際裁判で有罪判決を受け、処刑や獄死した。しかし、1950年代から1960年代にかけて、日本の国会で戦犯の遺族に対する援護の強化が議論された。この結果、厚生省(現在の厚生労働省)は、戦犯を「一般の戦争犠牲者」と同様に扱うことを決定し、行政上の名称を「法務死」に変更。遺族は恩給や年金を受け取ることが可能になった。この行政的な措置が、戦犯の名簿が靖国神社に送られる根拠となった。

A級戦犯被告人合祀と内政干渉

A級戦犯被告人が合祀されたのは1978年だが、中国と韓国が靖国神社参拝を公式に批判し始めたのは、1980年代半ばからである。それ以前、両国からの公式な批判はほとんどなかった。

1970年代末から始まった中国の改革開放政策は、経済発展をもたらす一方で、インフレや幹部の腐敗といった社会問題を深刻化させた。このため、学生や知識人を中心に、民主化や言論の自由を求める動きが高まり、1989年の天安門事件へと繋がった。中国政府は、こうした国民の不満をかわし、国内の結束を固めるため、歴史問題や反日感情を外交上のカードとして利用し始めたという見方も存在する。

時系列

| 年月日 | 出来事 | 内容・補足 |

|---|---|---|

| 1946年5月3日 | 東京裁判開始 | 極東国際軍事裁判所により、A級戦犯被告人28名が起訴される。裁判長はウィリアム・ウェブ(豪州)。 |

| 1948年11月12日 | 判決言い渡し | 東條英機ら25名に判決。うち7名に死刑、16名に有期・終身刑、2名は病死・不起訴。 |

| 1948年12月23日 | 死刑執行 | 東條英機らA級戦犯7名が巣鴨プリズンで絞首刑。この日は昭和天皇の誕生日である。遺灰は太平洋に散布された。 |

| 1952年4月28日 | サンフランシスコ平和条約発効 | 日本が主権を回復。東京裁判の判決を受諾する義務が発生(第11条)。 |

| 1952年5月1日 | 法務死の認定 | 木村篤太郎法務総裁が「戦犯刑死者は法務死として扱う」と通達。国内的には名誉回復の方向へ。 |

| 1966年 | 厚生省が祭神名票を靖国神社に送付 | 引揚援護局がA級戦犯12名分の名票を送付。のちに2名追加され14名に。 |

| 1970年 | 靖国神社総代会で合祀了承 | 崇敬者総代会で合祀が了承されるが、筑波藤麿宮司が「宮司預かり」として保留。 |

| 1973年 | 国会で厚生省の関与が初めて追及される | 日本共産党・小笠原貞子参院議員が政教分離違反の可能性を指摘。 |

| 1978年10月17日 | 靖国神社による合祀 | A級戦犯14名が「昭和殉難者」として極秘裏に合祀される。松平永芳宮司が実行。 |

| 1979年4月19日 | 合祀の事実が報道される | 朝日新聞が報道。国内外で議論が沸騰。 |

| 1985年8月14日 | 中国政府が初の公式批判 | 朝日新聞の報道(1985年8月7日に朝日新聞が「中曽根首相が終戦記念日に靖国神社を公式参拝する予定」と報道)を契機に外交問題化。 |

| 1985年8月15日 | 中曽根首相が「公式参拝」 | 公費使用(3万円を支出して供花を奉納)・儀式実施により「公的性格」が明確化。 |

| 1986年以降 | 韓国政府も批判を開始 | 「A級戦犯被告人合祀」を理由に靖国参拝を非難。 |

| 1988年 | 昭和天皇が合祀に不快感を示す発言 | 富田メモにより、松岡洋右・白鳥敏夫の合祀に不快感を示したことが明らかに。 |

天皇の役割とA級戦犯被告人合祀についての発言

天皇の外交姿勢

かつて昭和天皇は、アメリカとの戦争は日本の国力では勝つことが難しいと認識していた。そのため、軍部や一部の外交官が推進する日独伊三国同盟に反対し、対米開戦を回避するよう強く求めていた。また、満州事変以降、中国大陸での戦線拡大に対しても、外交的な解決を望んでおり、軍部の暴走を懸念していた。

戦前の天皇は、明治憲法において「大日本帝国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」すると定められていた。しかし、その役割は形式的なものと実質的なものに分かれる。

- 立憲君主としての天皇: 形式的には全権を掌握していたが、実際には国務大臣や軍部が決定した国策を裁可する立憲君主としての役割を担っていた。

- 政治への介入と限界: 天皇は、軍部の暴走を危惧し、直接的な介入を試みることもあったが、「憲政の常道」という慣例に縛られ、軍部の意思を覆すことはできなかった。

昭和天皇の語録とA級戦犯被告人

昭和天皇は1975年を最後に、靖国神社の参拝を停止した。

この背景には、1978年のA級戦犯被告人合祀がある。この合祀を決定したのは、当時の靖国神社宮司である松平永芳(まつだいらながよし)であった。昭和天皇は、松平宮司のこの行為に対し不快感を露わにした。昭和天皇が不快感を示した背景には、先代の宮司である筑波藤麿(つくばふじまろ)との比較がある。昭和天皇は、A級戦犯被告人の合祀に慎重な姿勢を崩さなかった筑波宮司を評価していた。しかし、松平宮司は筑波宮司の意向を引き継がず、合祀を強行した。

筑波藤麿と松平永芳の比較

| 宮司名 | 生年–没年 | 在任期間 | 主な特徴 | A級戦犯被告人合祀への姿勢 |

|---|---|---|---|---|

| 筑波藤麿 | 1905年2月25日 – 1978年3月20日 | 1947年〜1978年 | 皇族出身。戦後の靖国神社再建に尽力。鎮霊社を創建。 | 消極的・慎重:昭和天皇の意向を汲み、合祀に慎重 |

| 松平永芳 | 1915年3月21日 – 2005年7月10日 | 1978年〜1992年 | 元海軍少佐・陸自1等陸佐。思想的に強硬。 | 積極的・断行:就任年にA級戦犯被告人14柱を合祀 |

昭和天皇の発言メモ

前にもあったが どうしたのだろう

中曽根の靖国参拝もあったが

藤尾(文相)の発言。

=奥野は藤尾と違うと思うがバランス感覚の事と思う、単純な復古ではないとも。私は或る時に、A級が合祀され

1988年(昭和63年)4月28日(昭和天皇の誕生日の前日)の日付が書き込まれて手帳に貼り付けられた元宮内庁長官 富田朝彦の昭和天皇の発言メモ(誤字が含まれているが原文のまま)

その上 松岡、白取までもが

筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが

松平の子の今の宮司がどう考えたのか

易々と

松平は平和に強い考えがあったと思うのに

親の心子知らずと思っている

だから 私あれ以来参拝していない

それが私の心だ

松岡洋右と白鳥敏夫の経歴と役割

昭和天皇は、彼らの行った外交政策が戦争への道を決定づけたと考え、合祀されたことに憤りを感じていた。

- 松岡洋右(まつおか ようすけ):

- 経歴: 外交官、政治家。国際連盟総会で日本の脱退を主導した。第二次近衛内閣で外務大臣に就任。

- 役割: 日独伊三国同盟締結を推進した中心人物。アメリカとの関係悪化を招いた。

- 白鳥敏夫(しらとり としお):

- 経歴: 外交官。駐イタリア大使などを務めた。

- 役割: 日独伊三国同盟の推進者の一人。

東京裁判で起訴されたA級戦犯被告人28名の一覧

この一覧は、靖国神社の合祀選定が制度的事実と乖離し、象徴的再構築によって形成されたことを示している。厚生省は、祭神名票を靖国神社に送付していたが、靖国神社の判断で合祀されなかった者がいた。

判決前に病死したが合祀された者(法的には無罪推定(表の中の青字))

- 松岡洋右:戦争開戦の外交責任者。判決前に病死。

巣鴨プリズン(サンシャインシティや東池袋中央公園がある場所)に収監後、腎臓疾患(腎炎)と高血圧で病状悪化、東京帝国大学附属病院で死去(享年67歳) - 永野修身:海軍軍令部総長。判決前に病死。

巣鴨プリズンに収監後、体調悪化(腎臓病・高血圧)で東京第一陸軍病院(現・国立国際医療研究センター病院)に移送され服毒自殺(青酸カリ)で死亡(享年57歳)

判決が確定し、獄死したが合祀されなかった者(表の中の赤字)

- 東郷茂徳:外相として終戦工作に尽力した人物。戦争責任の評価が分かれる中、禁錮刑で獄死。

- 小磯国昭:陸軍出身の首相。戦争指導層として責任を問われたが、獄中死。

- 梅津美治郎:陸軍参謀総長。終戦時の軍の対応に関与。

| 氏名 | 死亡年 | 判決 | 合祀有無 |

|---|---|---|---|

| 東條英機 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 板垣征四郎 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 武藤章 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 松井石根 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 土肥原賢二 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 木村兵太郎 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 広田弘毅 | 1948年 | 死刑 → 刑死 | 合祀 |

| 松岡洋右 | 1946年 | 起訴 → 病死(判決前) | 合祀 |

| 永野修身 | 1947年 | 起訴 → 病死(判決前) | 合祀 |

| 白鳥敏夫 | 1949年 | 終身刑 → 獄死 | 合祀 |

| 星野直樹 | 1950年 | 終身刑 → 獄死 | 合祀 |

| 梅津美治郎 | 1949年 | 終身刑 → 獄死 | 合祀されず |

| 小磯国昭 | 1950年 | 終身刑 → 獄死 | 合祀されず |

| 東郷茂徳 | 1950年 | 禁錮20年 → 獄死 | 合祀されず |

| 平沼騏一郎 | 1952年 | 終身刑 → 仮釈放 | 合祀されず |

| 賀屋興宣 | 1980年 | 終身刑 → 釈放・政界復帰 | 合祀されず |

| 嶋田繁太郎 | 1976年 | 終身刑 → 釈放 | 合祀されず |

| 鈴木貞一 | 1989年 | 終身刑 → 釈放 | 合祀されず |

| 佐藤賢了 | 1956年 | 終身刑 → 釈放 | 合祀されず |

| 岩村通世 | 1955年 | 終身刑 → 釈放 | 合祀されず |

| 青木一男 | 1982年 | 禁錮20年 → 釈放 | 合祀されず |

| 天羽英二 | 1962年 | 禁錮20年 → 釈放 | 合祀されず |

| 大川周明 | 1957年 | 起訴 → 精神疾患で免訴 | 合祀されず |

| 南次郎 | 1961年 | 起訴 → 免訴 | 合祀されず |

| 重光葵 | 1977年 | 起訴 → 免訴 | 合祀されず |

| 岡田資 | 1952年 | 起訴 → 免訴 | 合祀されず |

| 田中隆吉 | 1960年 | 起訴 → 免訴 | 合祀されず |

| 佐藤尚武 | 1975年 | 起訴 → 免訴 | 合祀されず |

合祀の取消(分祀)は不可能なのか

合祀の取消は不可能。

神道では、一度「御霊(みたま)」を神社の御神体・祭神として迎え入れると、神社の神格の一部となる。御霊を「戻す」行為は、神道の祭祀体系では想定されていない。一度鎮まった御霊を動かすことは、鎮魂の破壊と見なされ、鎮魂を破ると御霊が荒ぶる(祟り神化する)という伝承がある。靖国神社は特に「英霊を永久に祀る」という前提である。霊璽簿の削除は、単なる手続きの問題ではなく、神霊の否定=神社の祭祀体系の破壊に等しく、神道の霊魂観や祭祀論を無視した暴論とみなされる。

神道では、「分祀」(御霊を別の神社にも迎える)という儀礼自体はあるが、これは元の神社から御霊を切り離すわけではなく、分霊して増やす行為となる。

靖国神社の合祀とは、以下のような儀礼的・神道的プロセスで執り行われる。

- 霊璽簿(れいじぼ)への記載 → これは「ご祭神」としての登録であり、神社の記憶装置の一部

- 御霊の鎮座(神体への統合) → ご神体(御鏡・御剣)に霊的に鎮め祀ることで、神社の祭祀対象となる

- 儀礼的完了=不可逆性 → 一度鎮座した御霊は、神道的には「戻す」ことが不可能

この構造は、靖国神社が宗教法人であること、そして神道が「死者の霊を鎮める」ことを目的とする儀礼体系であることに根ざしている。

昭和天皇の靖国神社参拝停止

昭和天皇は、第二次世界大戦で命を落とした多くの戦没者に対し、深い哀悼の念を抱いていた。終戦直後から1975年までは、靖国神社に8回参拝している。しかし、1978年にA級戦犯被告人が合祀されて以降、参拝を取りやめた。

靖国神社公的参拝記録一覧表

| 日付 | 参拝者 | 備考 |

|---|---|---|

| 1952年10月16日 | 昭和天皇 | 戦後初の参拝 |

| 1954年10月19日 | 昭和天皇 | |

| 1957年4月23日 | 昭和天皇 | |

| 1959年4月8日 | 昭和天皇 | |

| 1965年10月19日 | 昭和天皇 | |

| 1969年10月20日 | 昭和天皇 | |

| 1975年11月21日 | 昭和天皇 | 最後の参拝 |

天皇陛下の参拝状況(1975年以降)

| 年代 | 天皇陛下 | 参拝状況 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 昭和 | 昭和天皇 | 1975年を最後に参拝停止 | A級戦犯合祀(1978年)以降、参拝なし |

| 平成 | 上皇 | 参拝なし | 慰霊の旅を継続。千鳥ヶ淵墓苑などへ参列 |

| 令和 | 今上天皇 | 参拝なし | 慰霊式典への出席は継続 |

千鳥ヶ淵戦没者墓苑と全国戦没者追悼式

A級戦犯被告人の合祀以降、昭和天皇は靖国神社への参拝は控えたが、戦没者への慰霊の思いがなくなったわけではない。千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、身元不明の戦没者の遺骨を納めるために国が設置した無宗教の施設であり、1959年の竣工式には昭和天皇が臨席している。御製碑の建立や骨壺の下賜(かし)など行われた。特定の宗教や政治的な問題に触れることなく、純粋に戦没者全体を追悼できる場所である。

昭和天皇は1963年以降、毎年8月15日に日本武道館で開催される全国戦没者追悼式にも欠かさず参列していた。この式典は政府主催であり、皇室から献花が行われる重要な公務となっている。

靖国参拝に代わる新たな追悼の形

昭和天皇が靖国神社への参拝を取りやめて以降も、戦没者全体への哀悼の気持ちを持ち続け、その思いを武道館での追悼式への参列などという形で示していたと解釈できる。

これにより、政治的な配慮から靖国神社への参拝は難しくなったものの、国民全体の追悼の気持ちに寄り添う新たな道を選んだと言える。この皇室の姿勢は、平成の上皇、そして現在の天皇へと受け継がれている。

戦後の天皇・皇后による慰霊の旅

| 年代 | 陛下(敬称略) | 訪問地・対象 | 内容・背景 |

|---|---|---|---|

| 1952年 | 昭和天皇 | 広島 | 原爆慰霊碑に拝礼(戦後初の被爆地訪問) |

| 1953年 | 昭和天皇 | 長崎 | 原爆慰霊碑に拝礼 |

| 1959年 | 昭和天皇 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑 | 骨壺を下賜、創建に関与 |

| 1960年 | 昭和天皇 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑 | 御製碑建立(秩父宮妃殿下が謹書) |

| 1975年 | 昭和天皇 | 沖縄 | 平和祈念公園を訪問、戦後初の沖縄訪問 |

| 1994年 | 上皇ご夫妻(当時天皇皇后) | 硫黄島 | 慰霊碑参拝、遺族との懇談 |

| 1995年 | 上皇ご夫妻 | 広島・長崎 | 戦後50年「慰霊の旅」 |

| 2005年 | 上皇ご夫妻 | サイパン島 | 戦後60年、海外戦没者慰霊 |

| 2015年 | 上皇ご夫妻 | パラオ共和国 | ペリリュー島で慰霊碑参拝 |

| 2025年 | 天皇皇后両陛下 | 硫黄島 | 戦後80年「慰霊の旅」開始、献水・献花 |

| 2025年 | 天皇皇后両陛下 | 広島・長崎 | 原爆死没者慰霊碑参拝 |

| 2025年 | 天皇皇后両陛下 | モンゴル | 日本人抑留者慰霊碑参拝(在位中初) |

靖国神社問題をめぐる我々の姿勢

天皇の心情と歴史的背景を理解すると、靖国神社問題は単なる政治や歴史認識の問題にとどまらない。そこには、戦没者への慰霊のあり方、さらには個人の信仰や感情が深く関わっている。

多角的な視点から考えること

靖国神社を参拝するか否かは、個人の自由であり、その行為を強制することはできない。しかし、その行動が持つ歴史的・政治的意味を自覚することは重要である。私たちは、靖国神社が持つ歴史的背景と、戦後の皇室が選択した慰霊の形、そして国内外から寄せられる様々な意見を、多角的な視点から理解する必要がある。

感情的な対立を避け、対話を通じて歴史認識の溝を埋める努力を続けることが重要である。過去の戦争を教訓とし、平和な未来を築くための機会とすることが望ましい。靖国神社をめぐる議論を通じて、私たち一人ひとりが平和への思いを新たにし、行動につなげていくことが求められている。

関連