参拝の記録(2025年8月)

東叡山 寛永寺を訪れた。

上野桜木の静けさの中に、江戸の記憶が息づいている。

御朱印は500円、御朱印帳は1500円。

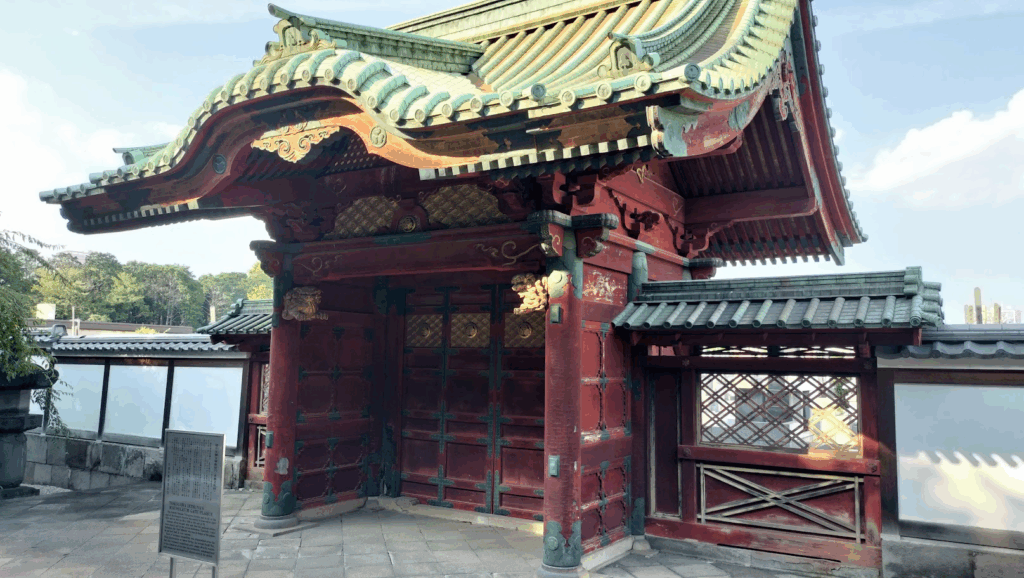

境内を歩きながら、歴代将軍の墓所がある寛永寺墓地を確認。徳川家墓所の入口に立つ門は、格式と歴史の重みを感じさせる造りだった。

寛永寺の開門時間は 午前9時、閉門時間は 午後5時。

寛永寺の沿革

1. 創建と背景(江戸初期・1625年)

- 創建年:寛永2年(1625年)

- 開山:慈眼大師・天海(徳川家康の側近であり天台宗の高僧)

- 開基:徳川家光(第3代将軍)

- 目的:

- 江戸城の鬼門(北東)除けとして、上野台地に建立

- 比叡山延暦寺を模した「東の比叡山」として設計

- 幕府の安泰と国家鎮護を祈願する宗教拠点

2. 発展と宗教的地位の確立(江戸中期〜後期)

- 伽藍整備:

- 清水観音堂(寛永8年)、五重塔、根本中堂(元禄11年)などが建立

- 子院は36坊に及び、大名や幕府の寄進により拡張

- 宗教的地位:

- 天台宗関東総本山としての地位を確立

- 皇族(法親王)が住職となり「輪王寺宮」と称される

- 比叡山・日光山と並ぶ「三山管領宮」として仏教界に君臨

3. 徳川家との関係強化

- 菩提寺としての機能:

- 家光の遺言により寛永寺で葬儀が行われる(のち日光に改葬)

- 以降、4代家綱・5代綱吉などの霊廟が境内に造営される

- 増上寺と交互に将軍の墓所を担う慣例が成立

4. 幕末の衰退(戊辰戦争・1868年)

- 彰義隊の戦場化:

- 境内が戦場となり、官軍の砲撃・放火により主要伽藍が焼失

- 明治政府の政策:

- 境内地の大部分が没収され、上野公園として転用

- 仏教寺院としての機能が大きく縮小

5. 明治以降の再建と近代化

- 再建の動き:

- 明治12年(1879年)、川越喜多院から本地堂を移築し根本中堂として再建

- 明治18年(1885年)、輪王寺門跡の称号を再び賜る

- 近代の役割:

- 関東大震災・戦災を経て、都市民への開放と文化財保護へ転換

- 天台宗別格大本山として、宗教・文化・観光の三位一体の運営を展開

6. 現在の寛永寺

- 所在地:東京都台東区上野桜木

- 境内地:約3万坪(最盛期は30万坪以上)

- 主要施設:根本中堂、清水観音堂、辯天堂、徳川霊廟、輪王殿など

- 文化財指定:旧本坊表門、清水観音堂、薬師三尊像などが重要文化財に指定

境内

根本中堂

国登録有形文化財(建造物)に指定されており、建築としても文化的価値が高い。また、本尊である薬師瑠璃光如来像(やくし るりこう にょらいぞう)も、国指定重要文化財である。天台宗の宗祖・伝教大師最澄が自ら彫刻したと伝えられている秘仏である。この像は、病を癒す仏として信仰され、左手に薬壺を持つ姿で表される。根本中堂は、比叡山延暦寺の形式を継承した天台宗の本堂であり、その中心にこの仏像が安置されている。

金属灯篭(根本中堂前)

大型の青銅灯籠で、寛永寺の格式を象徴する存在である。

旧本坊表門鬼瓦・根本中堂鬼瓦

門の重厚な構えと、屋根に据えられた鬼瓦の造形が、江戸建築の意匠を今に伝えている。防災・魔除けの思想と美術性が融合した意匠。

銅鐘

江戸時代の鋳造技術が光る鐘。戦災を免れて現存し、台東区の有形文化財に指定されている。鐘の音が、時を超えて人々の心に響く。

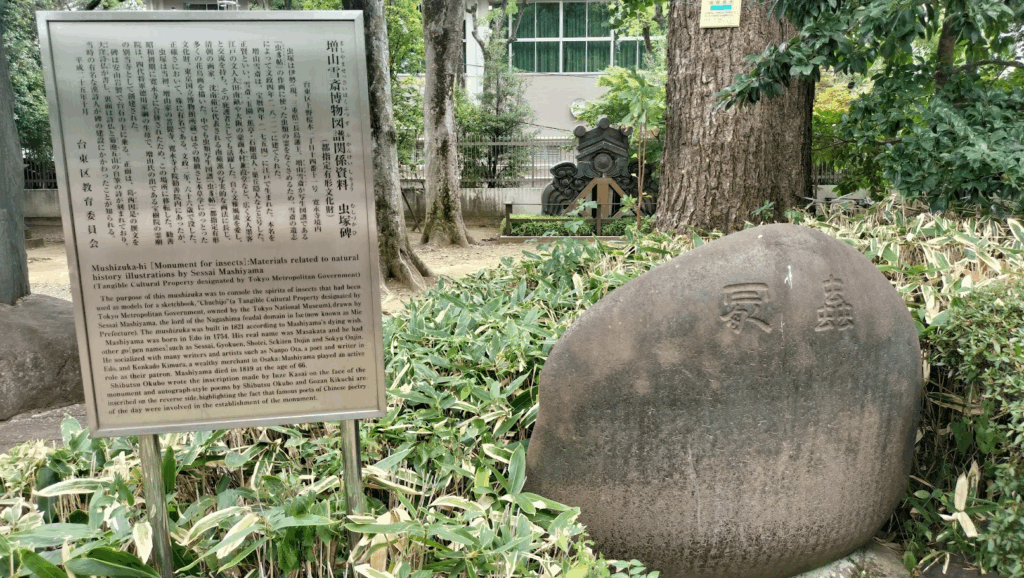

虫塚碑

昆虫研究や生活利用で犠牲となった虫たちの霊を慰めるために建立された供養塔 であり、上野の学術的・文化的な土壌とも結びついている。

上野戦争碑記

戊辰戦争の激戦を伝える記念碑。旧幕府勢力と新政府軍の衝突を記録し、近代日本の胎動と徳川政権の終焉を象徴していた。

石盟盤

根本中堂前の石盟盤(せきめいばん)は 江戸時代に誓いの儀式に用いられた石の誓約台 で、将軍家菩提寺の権威と結びつく重要な石造物。大名や庶民が訴訟や争いごとの解決の際に「ここで偽りなきことを誓う」ために使われた。米倉昌尹が、この石盟盤を建立した。元禄期の石造物は、金十両〜百両規模(現在の価値で数百万円〜数千万円)も珍しくない。

米倉昌尹(1637–1705)

- 江戸幕府の譜代大名、下総成田藩主。

- 5代将軍徳川綱吉の時代に老中を務めた幕府中枢。

- 官位は 従三位丹後守。

- 元禄11年(1698年)当時、老中として活躍しており、寛永寺の石盟盤建立に関与。

尾形乾山墓碑・乾山深省蹟

江戸時代の陶芸家・画家である尾形乾山(おがたけんざん)を顕彰するために建立された記念碑と墓碑の復元である。

慈海僧正墓(じかいそうじょうはか)

都指定旧跡で、江戸時代前期の天台宗高僧・慈海僧正を顕彰する墓碑である。

了翁禅師塔碑(りょうおう ぜんじ とうひ)

黄檗宗の僧・了翁禅師を顕彰する碑で都指定旧跡。薬「錦袋円」で得た財を教育・福祉に投じた人物として、宗教と社会貢献の融合を象徴していた。江戸の社会事業の先駆者とも言える存在。

茶筅塚(ちゃせんづか)

茶道において使い古された茶筅(抹茶を点てるための道具)を供養するために建立された塚(記念碑)であり、茶道具への感謝と精神性を象徴する文化的モニュメントである。

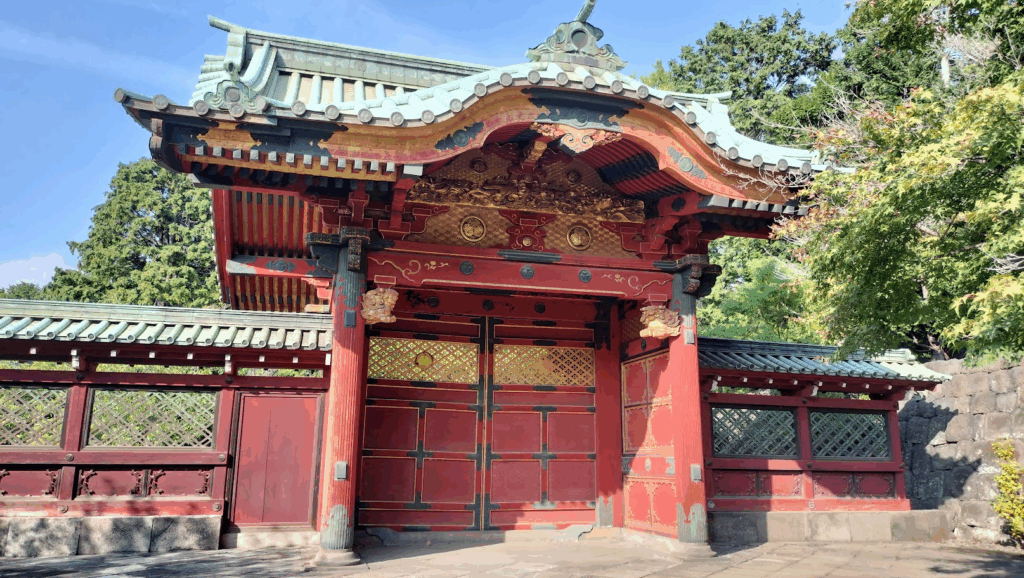

徳川綱吉霊廟(常憲院霊廟勅額門:じょうけんいん れいびょう ちょくがくもん)

寛永寺境内に造営された綱吉の霊廟のうち、1945年3月10日未明の東京大空襲(死者9万5000人以上)を免れた「勅額門」「水盤舎」「奥院宝塔」「奥院唐門」が現存し、いずれも国指定重要文化財。生類憐みの令などで知られる綱吉の治世を象徴する建築。将軍の権威と宗教的権威が交差する空間。天皇直筆の扁額(へんがく)を掲げる格式高い門、勅額門として建てられたが扁額は焼失または戦後の混乱期に失われ現在はない。

徳川家綱霊廟(厳有院霊廟勅額門:げんゆういん れいびょう ちょくがくもん)

寛永寺境内にある家綱の霊廟も東京大空襲で大部分が焼失したが、「勅額門」「水盤舎」「奥院宝塔」「奥院唐門」が残り、これらも国指定重要文化財。「勅額門」は切妻造り・銅瓦葺きの四脚門である。将軍霊廟建築の中でも、現存する数少ない遺構として非常に貴重である。天皇直筆の扁額(へんがく)を掲げる格式高い門、勅額門として建てられたが扁額は焼失または戦後の混乱期に失われ現在はない。

寛永寺に眠る徳川将軍一覧

寛永寺には、徳川将軍15人のうち以下の6人が埋葬されている。

| 代 | 将軍名 | 墓所名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 4代 | 徳川家綱 | 厳有院霊廟 | 非公開(戦災で焼失) |

| 5代 | 徳川綱吉 | 常憲院霊廟 | 勅額門など一部現存、重要文化財 |

| 8代 | 徳川吉宗 | 常憲院霊廟(合祀) | 墓所公開(事前申請必要) |

| 10代 | 徳川家治 | 厳有院霊廟(合祀) | 非公開 |

| 11代 | 徳川家斉 | 厳有院霊廟(合祀) | 非公開 |

| 13代 | 徳川家定 | 常憲院霊廟(合祀) | 墓所公開(事前申請必要) |

徳川将軍の埋葬地一覧

| 代 | 将軍名 | 埋葬地 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 徳川家康 | 久能山 → 日光東照宮 | 神格化され「東照大権現」として祀られる |

| 2代 | 徳川秀忠 | 増上寺(台徳院霊廟) | 妻・崇源院と合葬、戦災で焼失後改葬 |

| 3代 | 徳川家光 | 日光輪王寺(大猷院霊廟) | 自ら家康に倣って日光を選ぶ |

| 4代 | 徳川家綱 | 寛永寺(厳有院霊廟) | 現存する宝塔あり |

| 5代 | 徳川綱吉 | 寛永寺(常憲院霊廟) | 豪華な霊廟が建てられたが戦災で焼失 |

| 6代 | 徳川家宣 | 増上寺(文昭院霊廟) | 増上寺に戻る流れを作る |

| 7代 | 徳川家継 | 増上寺(有章院霊廟) | 幼少将軍、父と同じく増上寺へ |

| 8代 | 徳川吉宗 | 寛永寺(常憲院霊廟に合祀) | 霊廟禁止令を出した張本人 |

| 9代 | 徳川家重 | 増上寺(有章院霊廟に合祀) | 宝塔は現存 |

| 10代 | 徳川家治 | 寛永寺(厳有院霊廟に合祀) | 宝塔あり、田沼時代の将軍 |

| 11代 | 徳川家斉 | 寛永寺(厳有院霊廟に合祀) | 子沢山将軍、宝塔現存 |

| 12代 | 徳川家慶 | 増上寺(文昭院霊廟に合祀) | 慎徳院として祀られる |

| 13代 | 徳川家定 | 寛永寺(常憲院霊廟に合祀) | 天璋院篤姫の夫、宝塔あり |

| 14代 | 徳川家茂 | 増上寺(文昭院霊廟に合祀) | 幕末将軍、静寛院宮と合葬 |

| 15代 | 徳川慶喜 | 谷中霊園(寛永寺子院) | 神道形式で埋葬、将軍唯一の神葬祭 |

なぜ分散したのか?

- 家康の神格化:初代家康は「神」として祀られ、日光へ。

- 増上寺と寛永寺の交互埋葬:家宣以降、将軍の墓所は原則として両寺で交互に設けられた。

- 吉宗の霊廟禁止令(享保5年):以降は大規模な霊廟建築が禁じられ、合祀や宝塔形式に。

- 戦災と改葬:昭和20年の東京大空襲で多くの霊廟が焼失。増上寺では昭和33年に改葬が行われた。

- 慶喜の神道葬:仏式ではなく神道形式で谷中霊園に埋葬。

徳川慶喜の墓は、なぜ他の将軍墓所と別の場所なのか?

慶喜公は徳川幕府最後の将軍(第15代)。明治維新後は政治から退き、静岡→巣鴨→小石川と転居しながら静かな晩年を過ごした。大正2年(1913年)に76歳で逝去。その際、仏式ではなく神式での葬儀を希望し、円墳状の墓が築かれた。

徳川将軍家の墓所は、仏教寺院である寛永寺や増上寺にあるのが通例。しかし慶喜公は神道を選び、仏教寺院の墓所には入らなかった。

墓所は谷中霊園内の寛永寺谷中第二霊園にあり、寛永寺の管理下ではあるが、本堂や将軍墓所とは別区画に位置している。神式の円墳で、正室・美賀子と並んで眠る。東京都指定史跡にもなっており、格式ある造り。

水戸徳川家の思想と慶喜公の選択

慶喜公は水戸藩主・徳川斉昭の七男として生まれ、水戸家の思想的影響を強く受けて育った。水戸徳川家は儒教と神道を重視し、仏教に対しては距離を置く傾向があった。第2代・徳川光圀は「神儒仏三教を尊びながらも、いずれかに偏らない」という思想を持ち、儒教的礼制に基づいた独自の葬祭様式を築いた。

慶喜公の神式墓は、水戸家の「儒教+神道」的な思想に近い選択であり、仏式の将軍墓所とは一線を画す配置となっている。

| 項目 | 水戸徳川家 | 徳川慶喜 |

|---|---|---|

| 宗教観 | 儒教+神道重視、仏教に距離 | 神道式を選択、仏式を避ける |

| 葬祭様式 | 儒教礼制に基づく独自形式 | 円墳形式の神式墓 |

| 墓所 | 水戸市の専用墓地(国指定史跡) | 谷中霊園(寛永寺管理下だが別区画) |

| 思想的背景 | 光圀の三教融合思想 | 斉昭の影響+明治天皇への感謝 |