上野東照宮の沿革

- 創建:1627年(寛永4年)、徳川家康を祀るために創建。当初は「東照社」と呼ばれた。

- 改築:1651年(慶安4年)、三代将軍徳川家光によって現在の社殿に大改築。豪華絢爛な装飾が施され、江戸建築の粋を集めた構造に。

- 神仏分離と保存:明治時代の神仏分離令により多くの仏教的建築が破却されたが、五重塔などは寛永寺の所属とすることで保存された。

- 文化財指定:社殿・唐門・銅燈籠などが国指定重要文化財に指定されている。

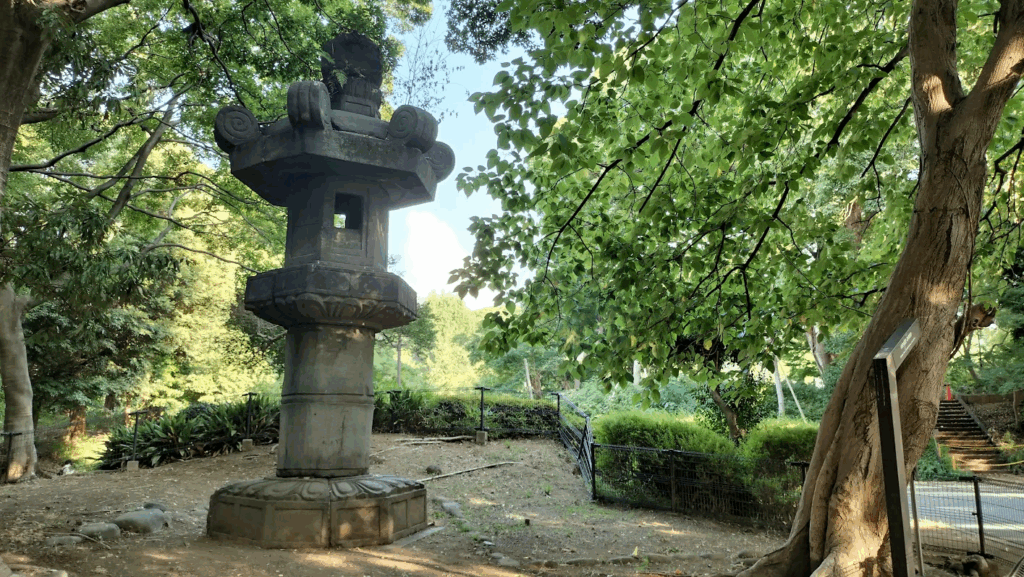

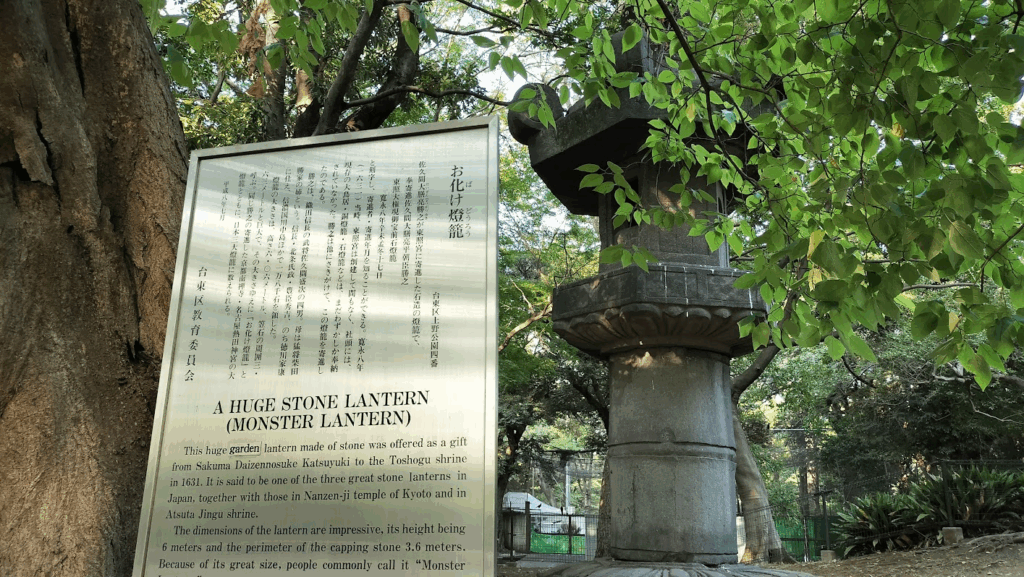

お化け灯籠

上野東照宮の「お化け灯籠」は、江戸初期に佐久間勝之(さくま かつゆき)が寄進した石灯籠である。寄進年は寛永8年(1631年)、正式な刻銘には「佐久間大膳亮平朝臣勝之」と記されている。

この灯籠は高さ約6.06メートルに達する。笠石の周囲は3.63メートル。その巨大さと重厚な造形から「お化け灯籠」と呼ばれるようになった。寄進者の権威と信仰、そして石造技術の粋を示す象徴的存在である。

佐久間灯籠は全国に三基存在し、京都・南禅寺、名古屋・熱田神宮、そして上野東照宮にそれぞれ据えられている。いずれも佐久間勝之による奉納であり、「日本三大灯籠」と称される。上野の灯籠はその中でも最大級で、江戸の空気を今に伝える貴重な文化財として、静かにその存在感を放っている。風雨に晒されながらも崩れることなく立ち続けるその姿は、時代の記憶を刻む石の語り部である。

石灯籠

上野東照宮の参道には、約200基に及ぶ石灯籠が左右に整然と並ぶ。これらはすべて江戸時代の諸大名によって奉納されたもので、慶安4年(1651年)の社殿造営に合わせて寄進されたものが中心となっている。

石灯籠は高さ2メートルほどの中型サイズが多く、台座には奉納者の氏名・官位・年号が刻まれている。真田信之、酒井忠世、井伊直孝など、幕府に忠誠を誓った大名たちの名前が並び、参道そのものが徳川体制の縮図となっている。

灯籠の意匠は比較的簡素で、銅灯籠のような彫刻装飾は少ないが、石材の質や形状に寄進者の美意識が反映されている。八角形の台座が標準的だが、初期のものには円形台座も見られ、年代の違いを読み取ることができる。

これらの石灯籠は神域への入口の演出であり、寄進者の信仰と政治的立場を可視化するものでもある。参道を歩く者は、石灯籠の列を通じて、江戸の権力構造と信仰の空気に触れることになる。無数の灯籠が並ぶその風景は、静かでありながら圧倒的な説得力を持つ。

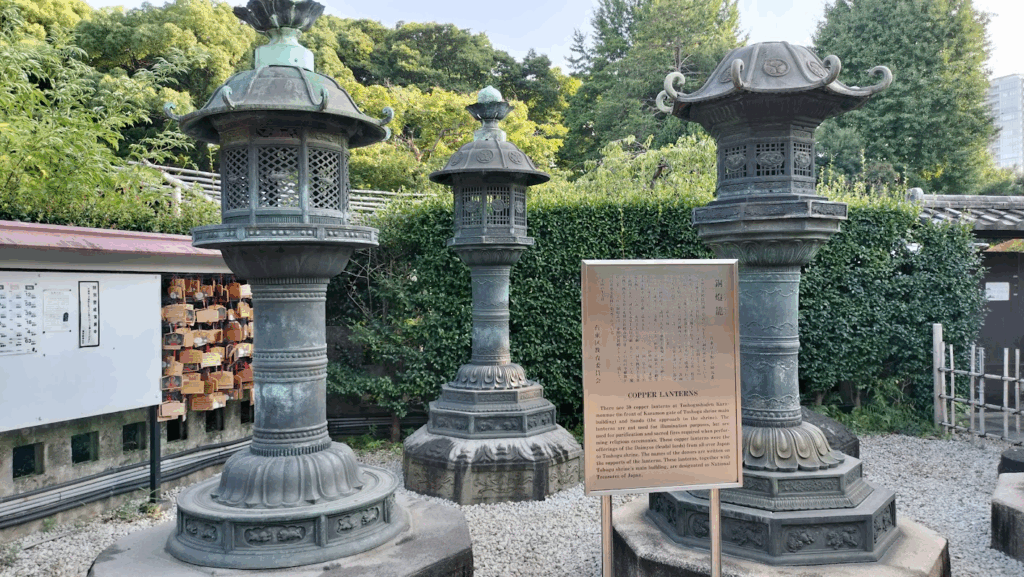

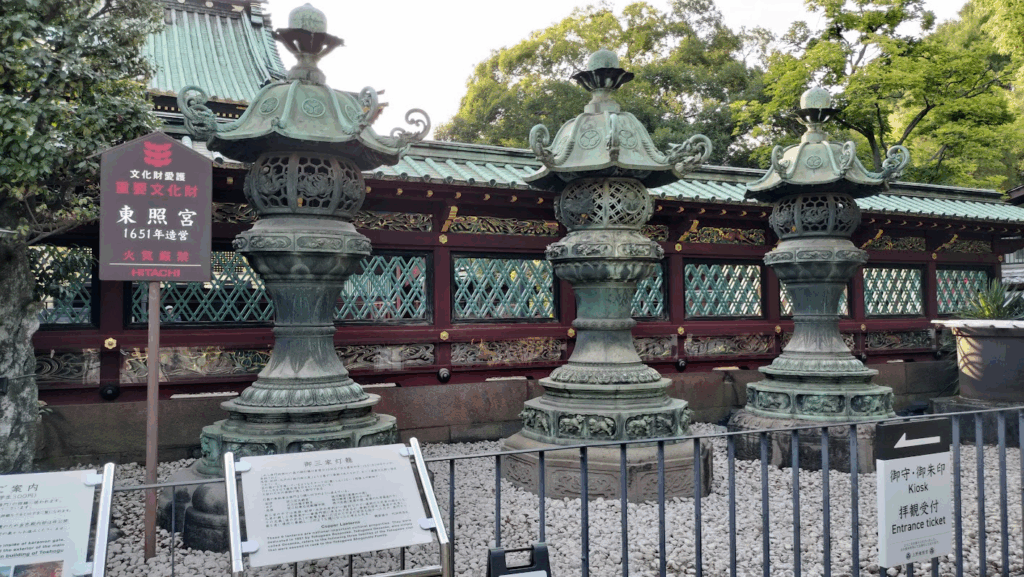

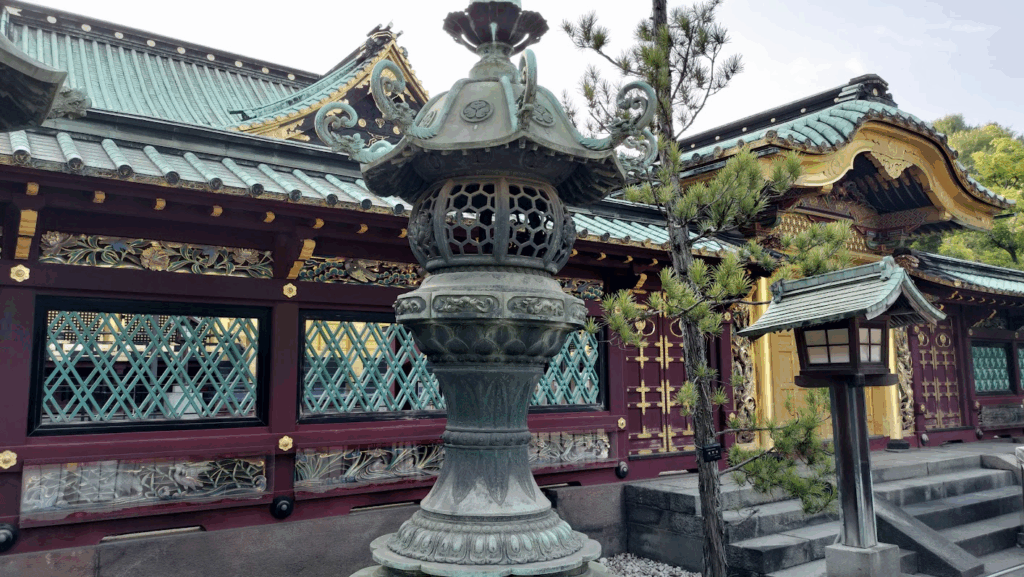

銅燈籠

社殿とともに国指定重要文化財に指定される銅燈籠は、神事や法会の際に浄火を灯すための神具。照明ではなく、神聖な火を扱うための器具としての役割を担う。諸国の大名が奉納したもので、精緻な彫刻が施されており、信仰と美術が融合した造形物。社殿前に並ぶその姿は、神域の荘厳さを際立たせる。

御三家灯籠

紀伊・水戸・尾張の徳川御三家がそれぞれ奉納した灯籠群。唐門の両脇に整然と並び、徳川家の格式と結束を象徴する。灯籠の意匠は各家の家風を反映し、細部にまでこだわりが見られる。単なる装飾ではなく、政治的・宗教的意味を帯びた存在として、社殿の空間構成に深みを与えている。

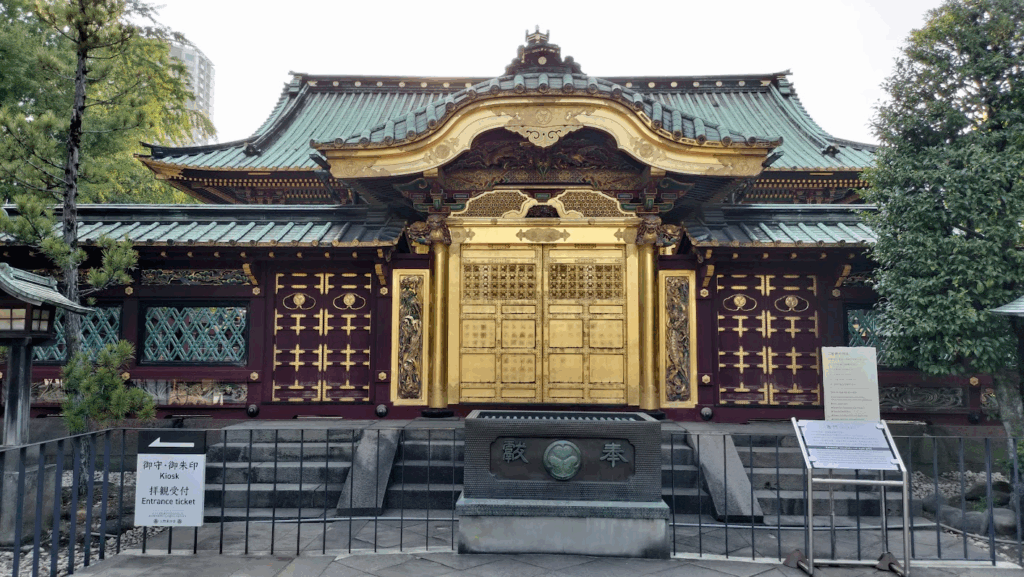

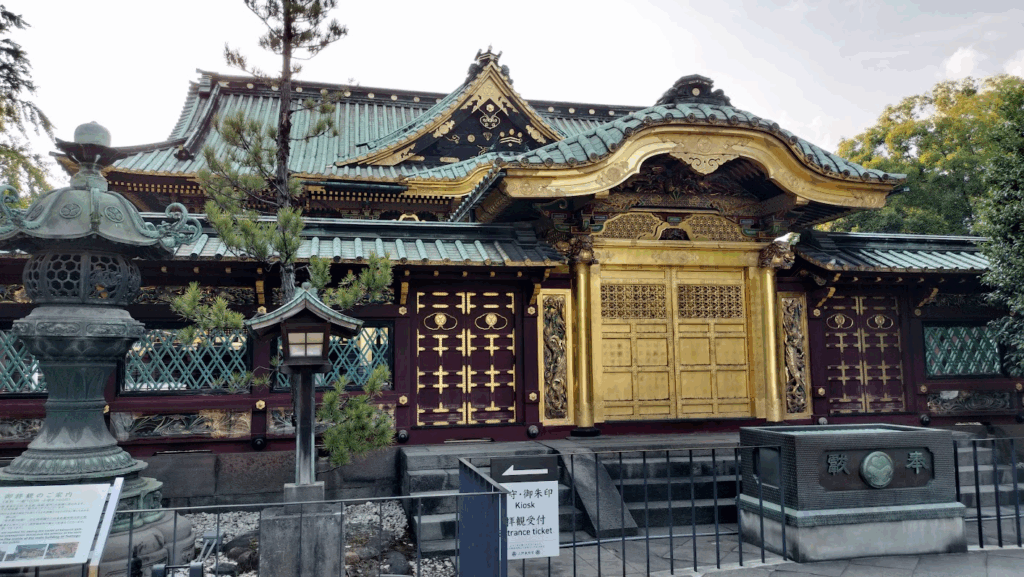

唐門

正式名称は「唐門」。1651年に建造され、金箔を施した豪華な意匠が特徴。左右には「昇り龍・降り龍」の彫刻が配され、門上部には錦鶏鳥・銀鶏鳥の透かし彫りが施されている。左甚五郎作と伝わる彫刻群は、江戸彫刻技術の粋を集めたもの。社殿への入口として、神域への導入を象徴する構造。

五重塔

1631年、老中土井利勝が寄進した五重塔は、火災で焼失後、甲良宗広らによって再建された。高さ約32メートル、和様式の堅牢な構造を持ち、心柱が土台から頂上まで貫く。神仏分離令の際には寛永寺の所属とすることで破却を免れ、現在は上野動物園の敷地内に保存されている。明治44年に国指定重要文化財となった。

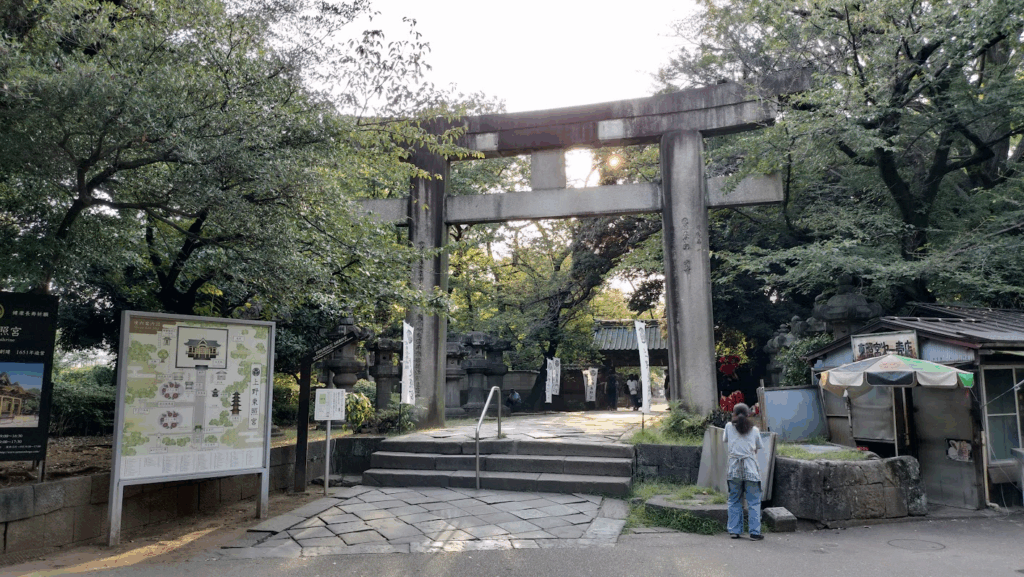

鳥居

享保19年(1734年)に再建された石造鳥居。初建は寛永10年(1633年)、酒井忠世による奉納。表には「寛永十年癸酉四月十七日 厩橋侍従酒井雅楽頭源朝臣忠世」、裏には「享保十九年甲寅十二月十七日 厩橋城主従四位下酒井雅楽頭源朝臣忠知」の刻銘がある。失脚と復権の歴史を刻む「復活の鳥居」として、強運の象徴ともされる。