第二次世界大戦末期、連合国による対ドイツ戦が終結に向かう中、日本の命運を決定づける秘密の会談が繰り広げられていた。それがヤルタ会談だ。この会談で交わされた密約と、その後のソ連による対日参戦、そして終戦後も続いた悲劇的な戦闘について深く掘り下げる。

ヤルタ会談:戦後秩序の裏側で交わされた密約

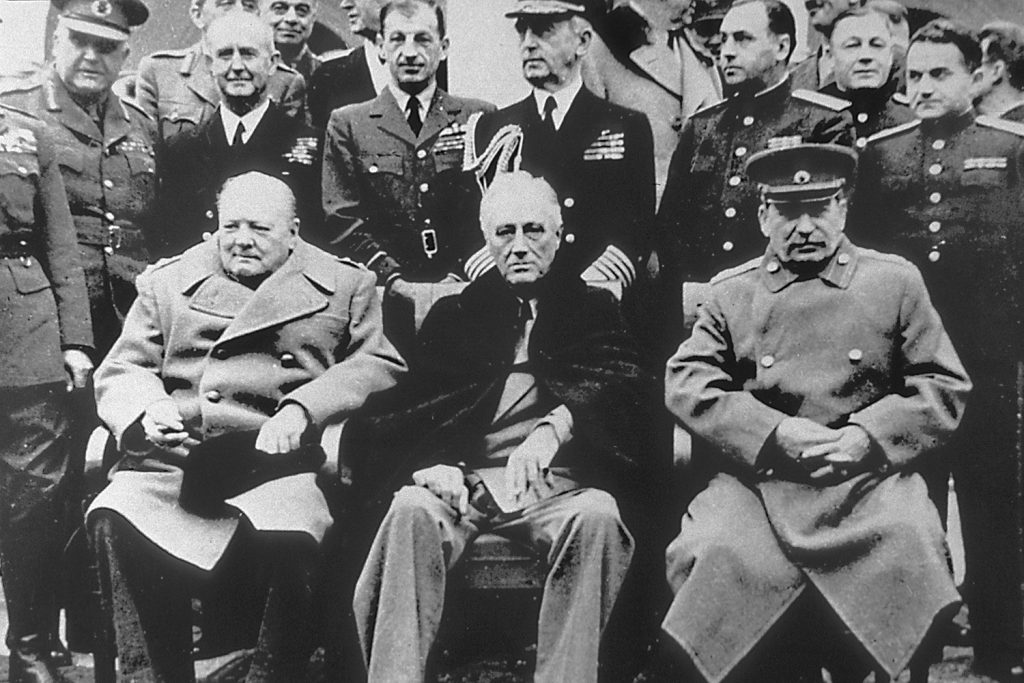

ヤルタ会談

1945年2月4日から11日にかけて、クリミア半島のヤルタのリヴァディア宮殿で開催された首脳会談には、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのウィンストン・チャーチル首相、ソ連のヨシフ・スターリン最高会議幹部会議長(当時、首相)が集結した。彼らは、共通の敵であるドイツと日本を打倒するための戦略を協議したが、それぞれの国益と思惑が複雑に絡み合っていた。

この会談で最も重要な決定の一つが、ソ連の対日参戦に関する秘密合意だった。当時、日本とソ連の間には「日ソ中立条約」が結ばれており、互いに武力攻撃を行わないと取り決めていた。しかし、この密約は、その中立条約を事実上反故にするものであり、ソ連は以下の領土を獲得することが約束された。

- 樺太の南部とそれに隣接するすべての島々をソ連に返還

- 千島列島をソ連に引き渡し

この密約の背景には、アメリカが日本本土への上陸作戦を避け、早期に戦争を終結させたいという強い意向があった。ルーズベルトは、原子爆弾の威力が未知数だった当時、ソ連の軍事力を日本の降伏に不可欠な要素と見ていたのだ。

いつから樺太南部と千島列島は日本領だったのか

樺太南部と千島列島が日本領となったのは、江戸時代から明治時代にかけての外交交渉と条約締結が主な経緯だ。

樺太南部

樺太は元々、日本とロシアの両国が領有を主張していた地域だった。江戸時代末期から交渉が始まり、1875年に締結された樺太・千島交換条約で、日本は樺太全島をロシア領と認める代わりに、千島列島全島を日本領とした。しかし、日露戦争後の1905年にポーツマス条約が締結され、日本は北緯50度以南の樺太南部をロシアから獲得し、日本領となった。

ポーツマス条約とは

1905年に日露戦争を終結させるために、日本とロシアの間で結ばれた講和条約。アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の仲介により、アメリカのポーツマスで締結された。

条約の主な内容

- 樺太の割譲: ロシアは、北緯50度以南の樺太南部を日本に譲渡。

- 韓国(大韓帝国)の権益: 日本が韓国に対する指導・保護権を持つことをロシアが認めた。

- 満州の権益: ロシアは、旅順・大連の租借権と南満州の鉄道利権を日本に譲渡。

- 賠償金なし: ロシアから日本への賠償金は、なし。そのため日本国内で不満が高まり日比谷焼打ち事件(数万人規模の暴動となり戒厳令が出て近衛師団が鎮圧)など複数の暴動が発生した。

千島列島

千島列島は、江戸時代から日本の探検家によって調査され、幕府は領有を主張していた。

- 1855年の日露和親条約: 択捉島とウルップ島の間に国境が定められ、択捉島以南の島々が日本領、ウルップ島以北がロシア領となった。

- 1875年の樺太・千島交換条約: 日本が樺太全島をロシアに譲る代わりに、ロシアから千島列島全島(ウルップ島以北の18島)を獲得した。これにより、千島列島全島が日本の領土として確定した。

ドイツ降伏からソ連参戦へ:迫るタイムリミット

ドイツは1945年5月8日(ヨーロッパ時間)に無条件降伏した。ヤルタ会談での合意に基づき、ソ連はドイツ降伏後3か月以内に対日参戦することとなっていた。

5月8日から3か月後を計算すると、1945年8月8日が対日参戦のリミットとなる。

日本は、日ソ中立条約があるからこそ、ソ連がすぐには参戦しないだろうと考えていた。ソ連は1945年4月に中立条約の不延長を通告したが、条約自体はまだ有効だったため、日本政府はソ連が参戦しないという見通しを持っていた。そのため、ソ連にポツダム宣言の受諾に関する仲介を依頼するなど、ソ連との関係を保とうと試みていたのだ。

しかし、ソ連は日本の期待を裏切り、リミット翌日の1945年8月9日未明に満州国境を越え、日本に対して宣戦布告なしに侵攻を開始した。

終戦記念日以降も続いたソ連の戦闘行為:占領と悲劇

1945年8月15日、日本の昭和天皇による玉音放送によって降伏が国民に伝えられ、終戦記念日を迎えた。しかし、ソ連軍の侵攻は止まらなかった。彼らは、ヤルタ会談での密約に基づき、樺太南部と千島列島の占領を強行した。

ソ連軍の侵攻と日本軍の抵抗

- 樺太南部: 8月9日、ソ連軍は国境を越え、防衛にあたっていた日本軍(主に第88師団の一部など)と激しい戦闘になった。ソ連軍の兵力は数十万人規模とされ、対する日本軍は数万人程度で、装備や兵力で大きく劣っていた。

- 千島列島: 8月18日、ソ連軍は占守島(しゅむしゅとう)に上陸を開始した。日本軍の国境守備隊約8,500名は激しく抵抗し、一時はソ連軍を撃退するほどの奮戦を見せた。しかし、兵力差は歴然としており、最終的にはソ連軍が占領した。この占守島の戦いは、第二次世界大戦における最後の組織的な戦闘の一つと言われている。ソ連軍の兵力は数万規模であったとされる。

- 真岡郵便電信局事件: 8月20日、樺太南部の真岡にソ連軍が上陸した際、通信を途絶えさせまいと業務を続けた女性電話交換手9名が、青酸カリを飲んで自らの命を絶った。これは戦争の悲惨さを象徴する出来事として記憶されている。

ソ連軍侵攻とさらなる北海道侵攻計画

終戦記念日以降のソ連軍の侵攻による日本側の犠牲者は、軍人・民間人合わせて数千人以上にのぼると考えられている。ソ連兵の犠牲者数も少なくないとされるが、詳細は不明な点が多い。

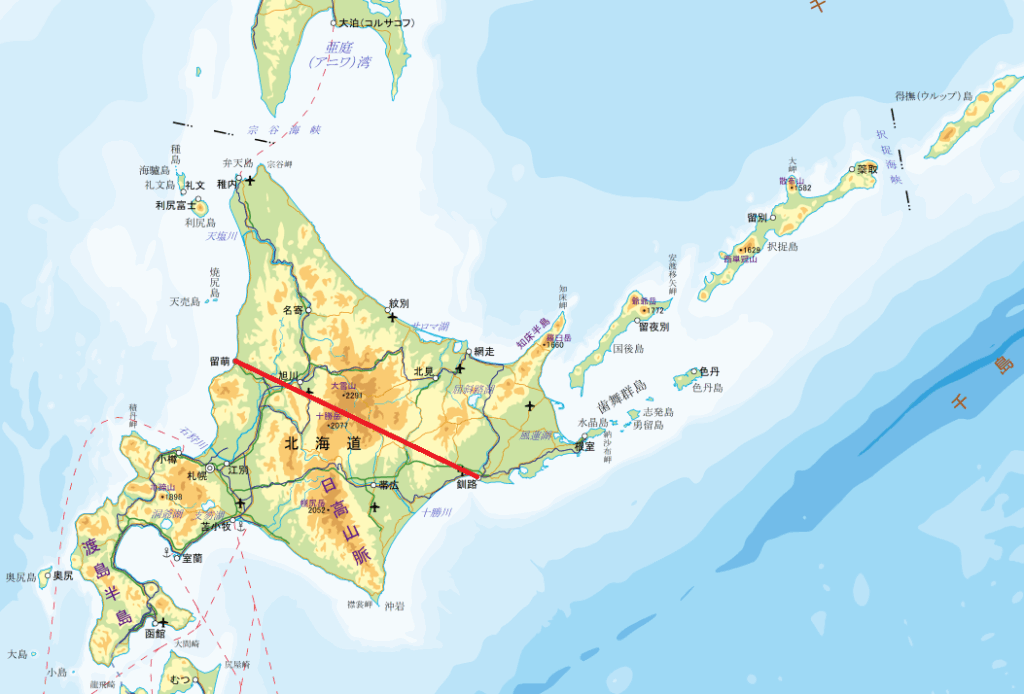

また、8月16日、スターリンはトルーマン大統領に対し、ソ連軍が留萌から釧路を結ぶ線より北側を占領することを提案した。これは、ソ連の対日参戦を正当化し、戦後のアジアにおけるソ連の影響力を最大限に拡大する狙いがあった。しかし、アメリカのトルーマン大統領は、スターリンの提案を断固として拒否。以下の理由から、日本本土の占領をアメリカ単独で行うという方針を崩さなかった。

- ソ連の勢力拡大への警戒: トルーマンは、ソ連の共産主義がアジア全体に広がることを強く警戒しており、日本をソ連の勢力圏に置くことを望まなかった。

- 占領統治の一元化: 複数国による占領は混乱を招きやすいと考え、アメリカが主導する単一の占領体制を確立する必要性を重視した。

- ソ連の参戦時期: ソ連の対日参戦は日本の降伏間際であり、アメリカ兵の犠牲を減らすという目的はすでに達成されつつあったため、ソ連の領土要求に応じる必要性が薄れていた。

このトルーマンの強い意志が、スターリンによる北海道侵攻計画を阻止した。ソ連は最終的に、千島列島と南樺太の占領に留まることになった。

北方領土問題の根源

これらの戦闘と占領によって、ソ連はヤルタ会談で約束された地域を実効支配することになった。これが、現在に至るまで続く北方領土問題の根源である。日本は一貫してこれらの島の返還を求めているが、ロシア(ソ連の継承国)はこれを拒否している。

国際法と外交の舞台では、日ソ中立条約違反と、日本が知らないところで結ばれた密約、そして日本の降伏後の侵攻という3つの要素が、日本の返還要求の根拠となる。

しかし、ロシア側はヤルタ会談の合意やカイロ宣言を盾に、占領の正当性を主張しているため、この問題は現在も解決に至っていない。このため、日本の返還要求は、国際社会における正当性はあるものの、ロシアがそれを認めない限り、法的に強制力を持つわけではない。