近年、都内で葬儀を行う際、誰もが直面する高額な火葬料。その料金を決めているのは、多くの場合、東京博善株式会社になる。この企業は、東京都23区内の多くの火葬場を運営し、事実上、火葬事業を寡占している。

なぜ、東京の火葬は高額なのか。その背景には、企業の高い収益性、外資系資本の影、そして日本の火葬事業の特殊な歴史があった。

東京23区内 火葬場一覧

東京23区内には9つの火葬場があるが、そのうち、6か所が東京博善の管理になり、約70%を占めている。以下料金は、2025年8月現在のものである。

| 番号 | 斎場名 | 住所 | 管理会社・団体名 |

|---|---|---|---|

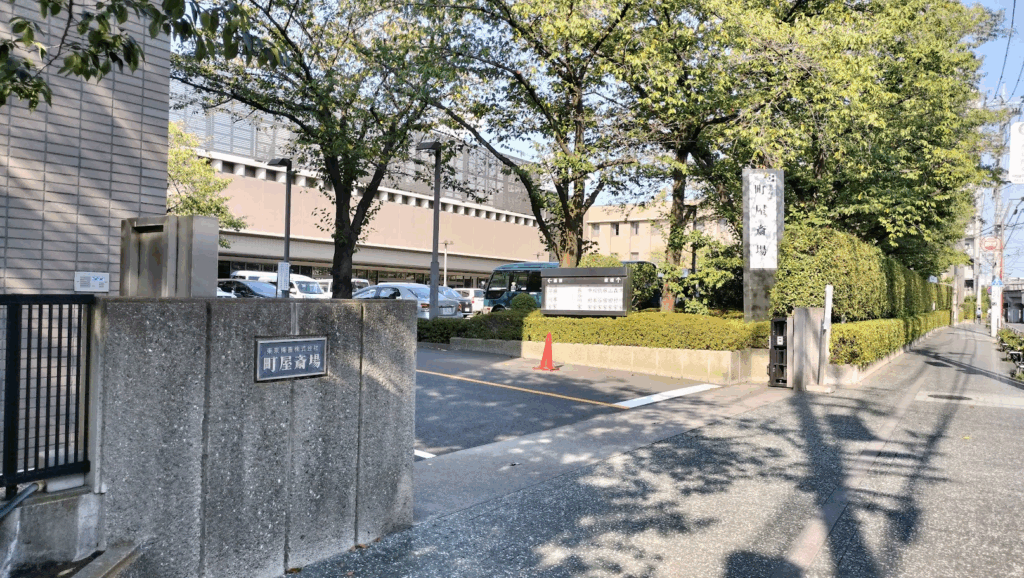

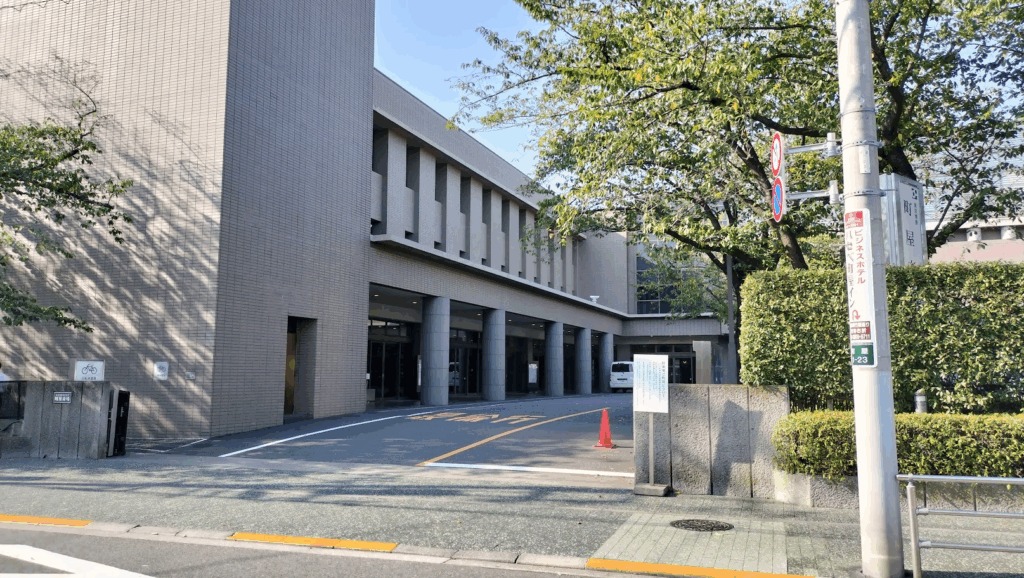

| 1 | 町屋斎場 | 東京都荒川区町屋1-23-4 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 2 | 四ツ木斎場 | 東京都葛飾区堀切3-31-1 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 3 | 桐ヶ谷斎場 | 東京都品川区西五反田5-32-20 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 4 | 落合斎場 | 東京都新宿区上落合3-34-12 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 5 | 堀ノ内斎場 | 東京都杉並区堀ノ内3-48-20 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 6 | 代々幡斎場 | 東京都渋谷区西原2-42-1 | 東京博善株式会社 区民: 59,600円 区民以外: 90,000円 |

| 7 | 臨海斎場 | 東京都大田区東海1-3-1 | 【公営】臨海部広域斎場組合(港・品川・目黒・大田・世田谷) 区民: 44,000円 区民以外: 88,000円 |

| 8 | 瑞江葬儀所 | 東京都江戸川区春江町3-26-1 | 【公営】公益財団法人東京都公園協会(都立公営火葬場) 都民: 59,600円 都民以外: 71,520円 |

| 9 | 戸田葬祭場 | 東京都板橋区舟渡4-15-1 | 株式会社戸田葬祭場(東京博善系列ではない) 区民: 59,600円 一般: 80,000円 |

莫大な利益を生む火葬事業

東京博善のビジネスは、高い収益性を誇る。親会社である広済堂ホールディングスの決算資料によると、火葬業務の営業利益率は20.9%に達している。これは一般的な企業の収益率と比較して高い数値だ。広済堂ホールディングスの売上高の15.6%を占める事業が「葬祭公益」である。

セグメント別売上構成比(2025年3月期)

- 葬祭収益:27.3%

- 情報:38.6%

- 葬祭公益:15.6%

- 人材:13.8%

- 資産コンサルティング:4.7%

葬祭公益は「火葬」という公的性格の強い基礎的なサービスを提供し、葬祭収益は「葬儀・式場」という付加価値の高い商業的サービスを展開しているという違いがある。

| 項目 | 葬祭公益 | 葬祭収益 |

|---|---|---|

| 性格 | 公的サービス | 商業的サービス |

| 主要事業 | 火葬業務 | 式場運営・葬儀サービス |

| 収益構造 | 火葬料金による安定収益 | 式場利用料・葬儀サービス料 |

| 営業利益率 | 20.9% | 41.1% |

| 成長要因 | 死亡者数の増加 | サービス向上・認知度向上 |

株式会社広済堂ホールディングス 2025年3月期 業績サマリー

全社業績(連結)

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 38,302百万円 | 35,457百万円 | +8.0% |

| 営業利益 | 8,302百万円 | 5,323百万円 | +55.9% |

| 営業利益率 | 21.7% | 15.0% | +6.7pt |

セグメント別業績

葬祭公益セグメント

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 5,986百万円 | 5,536百万円 | +8.1% |

| 営業利益 | 1,249百万円 | 1,081百万円 | +15.6% |

| 営業利益率 | 20.9% | 19.5% | +1.4pt |

葬祭収益セグメント

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 10,442百万円 | 8,675百万円 | +20.4% |

| 営業利益 | 4,288百万円 | 3,506百万円 | +22.3% |

| 営業利益率 | 41.1% | 40.4% | +0.7pt |

資産コンサルティングセグメント

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 1,796百万円 | 459百万円 | +291.1% |

| 営業利益 | 1,447百万円 | 286百万円 | +404.5% |

| 営業利益率 | 80.6% | 62.3% | +18.3pt |

情報セグメント

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 14,793百万円 | 15,168百万円 | -2.5% |

| 営業利益 | 394百万円 | 311百万円 | +26.9% |

| 営業利益率 | 2.7% | 2.1% | +0.6pt |

人材セグメント

| 項目 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 5,282百万円 | 5,617百万円 | -6.0% |

| 営業利益 | △158百万円 | △78百万円 | – |

| 営業利益率 | -3.0% | -1.4% | -1.6pt |

主要ポイント

- 全社営業利益率が21.7%と非常に高い水準

- 資産コンサルティングセグメントが大幅成長(大型プロジェクト収益継続)

- 葬祭関連事業(公益・収益)が堅調に成長

近年の火葬料値上げの推移

東京博善の火葬料は、近年立て続けに引き上げられている。

- 2021年: 59,000円から75,000円に値上げ。

- 2024年: 75,000円から90,000円に値上げ。

- 2026年4月: 区民葬制度(火葬料金:59,600円)を廃止し、一般料金を87,000円に引き下げる一方、区民にとっては実質的な値上げとなる。

燃料費高騰などの理由が挙げられているが、その裏で企業が大きな利益を上げているという事実は、火葬料高騰問題にさらに影を落としている。

東京23区外の火葬料金

東京23区の火葬料金は、全国平均の6〜9倍程度。

| 自治体 | 市民料金 (税込) | 市民外料金 (税込) | 運営形態 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 東京23区 | 約59,000〜60,800円 | 90,000円 | 民営 | ランク(普通炉) |

| 八王子市 | 0円 | 80,000円 | 公営 | 市民は無料。市民外は高額 |

| 横浜市 | 12,000円 | 50,000円 | 公営 | 市民外は4倍以上 |

| 千葉市 | 6,000円 | 60,000円 | 公営 | 比較的安価だが市民外は高め |

| さいたま市 | 7,000円 | 56,000円 | 公営 | 市民外は8倍以上 |

| 全国平均 | 10,000円前後 | 地域差あり | 公営中心 | 地方都市では5,000円以下も存在 |

東京23区外の火葬原価

公営火葬場は、土地代・税金(固定資産税等)が免除・吸収されているケースが多く、これが民間火葬場との原価構造の決定的な差異を生んでいる。

東京博善の決算を確認すると、民間では公営火葬場の3~4倍程度の原価がかかっていると思われる。

| 自治体 | 火葬件数(推定) | 運営費(推定) | 一人当たり原価 |

|---|---|---|---|

| 八王子市 | 約6,700件 | 約1億円 | 約14,900円 |

| 横浜市(南部斎場) | 約12,000件 | 約2億円 | 約16,600円 |

| さいたま市 | 約9,000件 | 約1.5億円 | 約16,700円 |

| 川崎市 | 約10,000件 | 約1.8億円 | 約18,000円 |

※運営費は設備規模・人件費・更新費を含む推定値。件数は人口×死亡率で概算。

中国人会長と外資系資本

広済堂ホールディングスと東京博善の資本関係を掘り下げていくと、さらに興味深い事実が浮かび上がる。

広済堂ホールディングスの代表取締役会長CEOは、羅 怡文(ら いぶん)氏だ。彼は中国・上海出身の実業家であり、家電量販店として知られるラオックスホールディングス株式会社の代表取締役会長および不動産会社である株式会社アスコットの代表取締役会長を務めている。

広済堂ホールディングスの主要株主には、1位に13.93%を保有する「グローバルワーカー派遣」という企業がある。聞き慣れない名前だが、同社は羅怡文氏の関連企業だ。人材派遣会社のようだが、中国系投資家による戦略的投資ビークルとして機能している可能性がある。5位の8.54%を保有する「R&Lホールディングス」も、羅氏が代表取締役を務めている。4位には香港の投資ファンド「PA・Ace・IV(香港)」も名を連ねている。羅氏がこのファンドを実質的に支配しているとみられており、事実上、中国系資本が東京の火葬事業のトップに君臨しているという構造だ。

第3位、株式会社麻生は、麻生太郎元総理大臣の実家であり、創業者麻生太吉は太郎氏の高祖父にあたる。

大株主一覧(2025年3月31日現在)

| 順位 | 株主名 | 持株比率(%) |

|---|---|---|

| 1位 | グローバルワーカー派遣株式会社 | 13.93% |

| 2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.74% |

| 3位 | 株式会社麻生 | 9.56% |

| 4位 | PA ACE IV (HK) LIMITED | 9.52% |

| 5位 | R&Lホールディングス株式会社 | 8.64% |

| 6位 | SBIホールディングス株式会社 | 7.72% |

| 7位 | ポールスター株式会社 | 2.83% |

| 8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.10% |

| 9位 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社学研ホールディングス退職給付信託口) | 2.07% |

| 10位 | 光通信株式会社 | 1.75% |

| 上位10社計 | 68.86% |

なぜ、東京の火葬は「公営」ではないのか?

火葬場は公共性の高いインフラでありながら、なぜ東京では民間企業に委ねられているのだろうか。

実は、日本の多くの地域では、火葬場は自治体が運営する公営事業だ。しかし、東京23区には公営火葬場が存在しないという特殊な状況にある。

民営化の背景

この背景には、歴史的な経緯と行政上の課題がある。

- 明治時代からの歴史: 東京では、1887年に東京博善の前身が設立されるなど、明治時代からすでに民間の火葬事業者が存在していた。

- 戦後の行政方針: 戦後、東京都が運営していた市営火葬場(堀ノ内、落合、代々幡など)を廃止し、民営事業への一本化を進めたことで、現在の体制が確立された。

- コストと反対運動: 火葬場は「嫌悪施設」と見なされるため、高騰した地価で用地を確保し、住民の反対を押し切って建設することは、自治体にとって非常に困難な決断となる。

このような経緯から、東京では火葬事業が特定の民間企業に任され、事実上の独占状態が続いている。

火葬場の供給状況と逼迫の実態

火葬場の数と稼働率

- 東京23区内の火葬場は9箇所(民営7、公営2)しかなく、年間約72,000件の火葬を処理している。

- 東京博善はそのうち6箇所を運営し、23区内火葬の約70%を担う寡占状態。

- COVID-19期には、民営火葬場で10日待ち、公営で1週間待ちという事例も報告された。

人口動態と火葬需要の将来予測

| 年 | 東京23区人口 | 備考 |

|---|---|---|

| 2015年 | 約927万人 | 基準年 |

| 2025年 | 約963万人 | 増加中 |

| 2035年 | 約976万人 | ピーク予測 |

| 2045年 | 約970万人 | 高止まり |

- 高齢化と人口増加により、死亡者数は今後も増加。

- 特に2035年頃には火葬需要がピークに達し、待機期間が1.5〜2倍に延びる可能性が指摘されている。

増設の必要性と制度的障壁

増設の要望

- 千代田区議会は2025年3月、「都心臨海部に広域火葬施設を新設すべき」とする意見書を東京都に提出。

- 提案内容:

- 都有地を活用した広域火葬場の新設

- 近隣区との連携による運営

- 23区同一料金の実現

増設の障壁

- 火葬場は住民の反対運動が起きやすい施設であり、都市部での新設は極めて困難。

- 環境規制・土地確保・地域合意形成など、制度設計上のハードルが高い。

- 民間企業(東京博善など)は既存施設の式場増設には積極的だが、火葬炉の新設には消極的。

まとめ

東京の火葬事業は、高収益を誇る民間企業によって支えられており、その経営には中国系資本が深く関わっている。火葬料の値上げは、単なるコスト増ではなく、企業の利益を追求する構造から生じている。