はじめに:静寂と喧騒が交錯する日

毎年8月15日、靖国神社は「慰霊の場」であると同時に、「記憶の戦場」と化す。

この日は終戦記念日であり、戦没者を悼む人々、政治的主張を掲げる団体、報道関係者、観光客が一斉に集まり、空間は多層的な意味を帯びる。

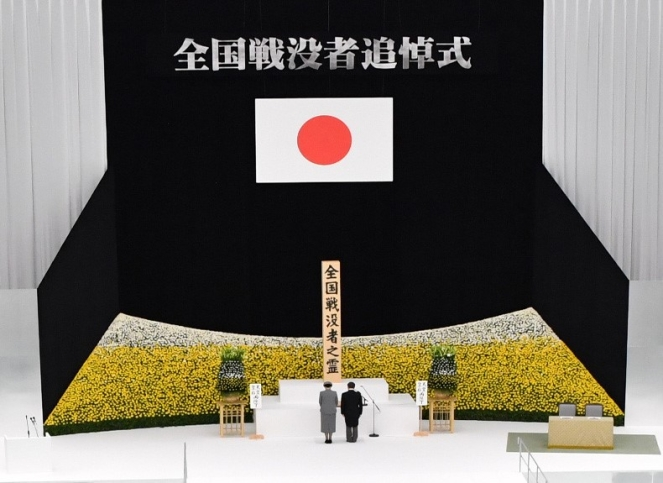

武道館では政府主催の全国戦没者追悼式が行われ、天皇陛下が「全国民と共に、心から追悼の意を表し…」と述べる。

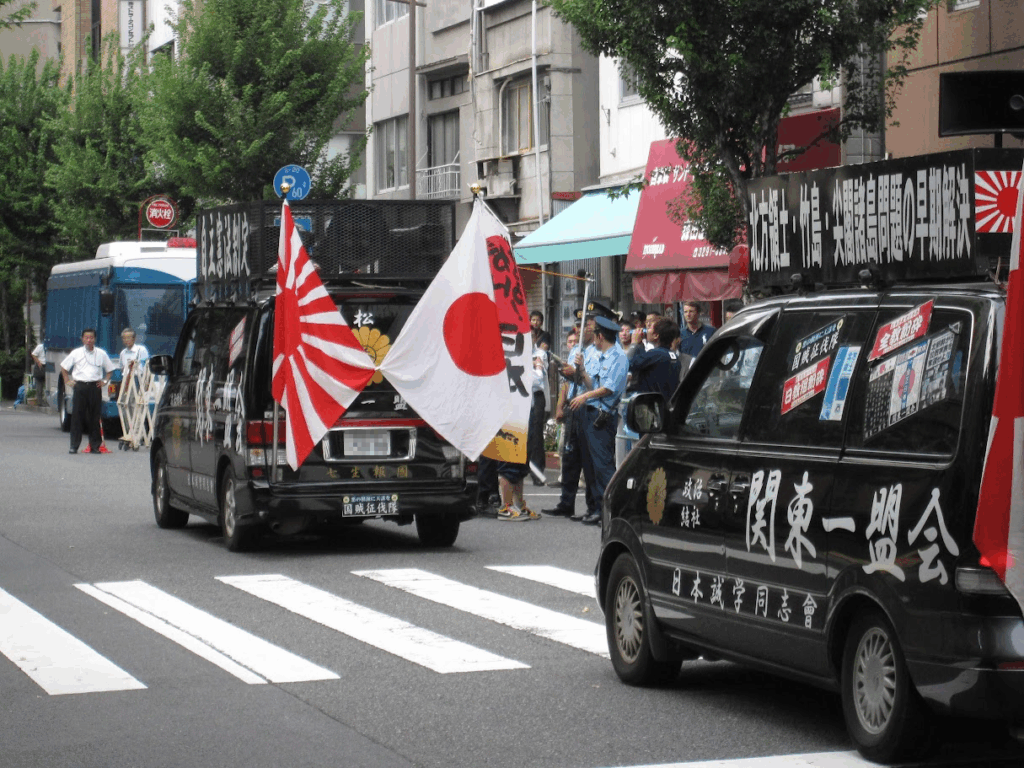

一方、靖国神社周辺では、賛成派・反対派がそれぞれの立場からデモを展開し、空間は緊張と熱気に包まれる。機動隊や警察車両が多数配備され、靖国通りは一時的に交通規制される。

武道館の静寂:国家による慰霊の儀式

午前中、武道館では全国戦没者追悼式が厳粛に執り行われる。

この式典は、国家による公式な慰霊の場として位置づけられ、天皇陛下・首相・各界代表が参列する。

しかし、この式典は靖国神社とは制度的に切り離されており、天皇の参拝は昭和末期以降途絶えたまま。

靖国と武道館の距離は、単なる地理的なものではなく、象徴的・制度的な断絶を示している。

靖国神社の喧騒:記憶の対立が可視化される場

靖国神社では「追悼と感謝の集い」などの行事が行われ、英霊への顕彰と感謝が語られる。

昇殿参拝は午前8時15分から午後5時まで行われ、正午には黙祷が捧げられる。

一方、周辺では反靖国派によるデモが行われ、「国家による慰霊を許すな」「天皇制の象徴性を問う」といった声が響く。

時に昭和天皇を揶揄する言動も見られ、それに憤慨する保守派が対抗し、一触即発の緊張状態が生まれる。

この空間は、記憶の語り方をめぐる衝突が可視化される場であり、単なる政治的対立ではない。

象徴の裂け目:菊紋の下で語られない断絶

靖国神社の神門には、今も皇室の菊花紋章が掲げられている。

これは、かつて明治天皇の思し召しによって創建された招魂社の名残であり、皇室とのつながりを象徴している。

しかし、昭和天皇以降、天皇による参拝は途絶えたまま。

菊紋は「かつてのつながり」を示すが、今や断絶の痕跡と希望の残像として漂っている。

象徴は語られることで意味を持つが、語られない沈黙もまた、深い記憶の層を形成する。

5. おわりに:慰霊の場は誰のものか

靖国神社は、英霊を祀る場であると同時に、記憶と象徴の再編をめぐる社会的対話の場でもある。

8月15日の喧騒は、単なる騒動ではなく、語りの衝突と沈黙の継承が交錯する現場なのだ。

私たちは、英霊の尊厳を守るために、語りの深度と象徴の責任を問い直す必要がある。

靖国神社の8月15日は、慰霊の形式を超えて、記憶の語り方が制度的に形づくられる場である。

その空間に立ち会うことは、語られる記憶と語られない記憶の両方に耳を澄ませることである。